こんにちは、ソーシャルメディアマーケティングのエキスパートStatusbrewです。

Statusbrewはこれまでも「日本語でありそうでない」をポリシーにさまざまな変わった視点からソーシャルメディアマーケティングについてお伝えしてきました。

→インドで「こんにゃく」は売れるのか?ブランド認知のためのソーシャルメディアマーケティング

→インドと日本をつなぐ!日本企業が海外進出するためのソーシャルメディアマーケティング

本日はタイトルにもあるように、ほぼTwitterというソーシャルチャネルだけで超期間限定のポップアップ集客とファン化まで成功した「インドの可愛いを届けたい」をテーマにした某ブランドが実際に行ったマーケティングについて迫ります。

Kawaii Mela主催者提供:商品であるインドのジュエリー雑貨写真

このポップアップ集客〜本来の目的である「愛されるブランド」を維持するために欠かせないカスタマー・ナーチャリング(nurturing) = 顧客を育てることに特化して執筆します。

【1】事例ビジネス紹介:Kawaii Mela主催のブロックプリントアパレルブランドSUKOBURU様

本来ポップアップとは、Eコマースなどのオンライン上では伝えきれない商品の魅力を体験型イベントに変えることで、ファン化するきっかけをつくることが出来ることが最大の特徴です。

今回事例として取り上げるのは、kawaii mela(読み方:かわいいめーらー)というインドからアパレル雑貨ブランドを集めたポップアップと主催者様です。ちなみにMela(メーラー)とはヒンディー語で遊園地を指す言葉で縁日やお祭り(Festival)を意味するそうです。繊維業や伝統工芸でも多様性に富むインドで主催者が「Kawaii(可愛い!)」と胸を打たれたものだけを日本に持ってくる、をコンセプトにしています。

主催者より提供

kawaii melaは主催者の一人であるRicaco(@ricazaki)さんがダイレクターを手がけるインドのブロックプリントを基盤としたアパレルブランドSUKOBURUを中心に店頭が飾られ、これまで日本の東京や大阪で開催され、来場客数では東京で200人を超える集客を誇っています。

kawaii mela

①マーケティングチャネルは「ソーシャル・メッセージング」

kawaii melaが東京開催時に「お客さんが入口〜道路まで長蛇の列を作った」までの集客の秘訣は、間違いなく「ソーシャルメディア上のネットワークコミュニケーション、メッセージング」でしょう。そしてこれをマーケティングにより置き換えると、「カスタマーエクスペリエンスに完全に特化している」ことは彼らから学べます。

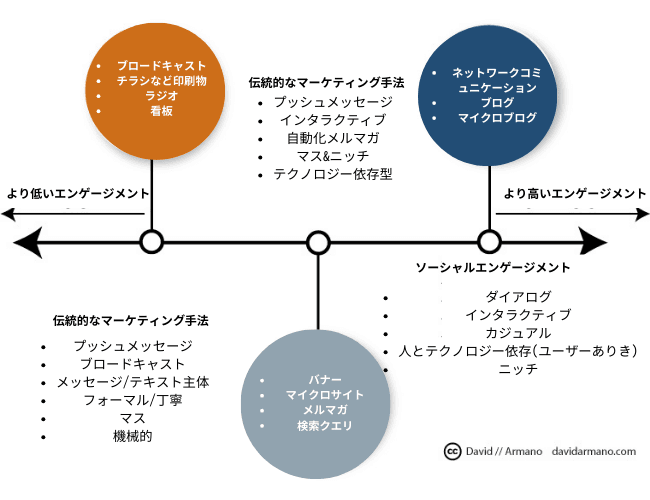

参照:davidarmano.comを日本語訳に編集

「すごいな」と思うブランド、つまり「ファンになってしまう」「好きになってしまう」ブランドには必ず特徴があると思いませんか?

それは時として、「商品やサービス」そのものよりも、そのブランドの「魅せ方」「在り方」に消費者としてのあなたは価値を感じるのではないでしょうか?

消費者が求めていることの順位に、

・消費者とブランドが直につながること

・ブランドと消費者がお互いの成長を促し合う関係であること(消費者の声を傾聴してくれること)

・ブランドの同じファンのコミュニティを形成すること

この主催者との一体感や共感を強くTwitterというたったひとつのマーケティングチャネルで完結させた秘訣をマーケティングの視点で語ります。

②ペルソナとは?「インド」と言う共通点を活かした強み

ブランドが実際の顧客ではなく、利益そのものや顧客にとって良いと主観だけで思うこと、または競合のみに重点を置くと、そこからギャップが生まれます。

ペルソナをたてることは、ターゲット化したい顧客セグメントの主要な特性を明らかにすることで、このギャップを埋めるのに役立ちます。

ペルソナは、願望、価値観、知識、フラストレーション、動機、デモグラフィック、所得、社会的地位(結婚や家族の有無など)、その他の重要な情報をマッピングします。

その中でもkawaii melaは昨今の「インド映画ブーム」にちなんだ「インド映画ファンから派生するインドの文化に興味がある」オーディエンスを獲得開始し始めました。

Photo by Naganath Chiluveru / Unsplash

・インドが好き(インドに行ったことはない)

・インド映画(ボリウッドなのか、テルグ映画なのかetc)

・マジョリティが女性、会社員など

適切なペルソナを持つことで、スタッフは顧客により感情移入し、最終的には現実に基づいた決定を下すことができます。

③顧客との「共感点」をジャーニーマップで埋める

インドのエンターテインメント(特に映画や音楽)がこの集客のトレンドとして関与すると仮定すると、どのようなカスタマージャーニーマップが描けるかを考えてみました。

この全てのジャーニーにおいて、kawaii melaはTwitterというたったひとつのマーケティングチャネルでオーディエンスを囲い込むことに成功したのです。

認知:

・インド映画やドラマでのファッショントレンドや雑貨の露出。 ・インドの音楽、MVやライブパフォーマンスでのスタイルやアクセサリーの使用。 ・ ソーシャルメディアやYouTubeでのインドエンターテインメント関連のコンテンツ消費。

興味・関心:

・インドエンタメに関連するファッションや雑貨についてのオンラインでの検索。 ・有名なインドのアーティストや俳優が使用しているブランドやアイテムに関するリサーチ。

評価:

・ オンラインショップやレビューサイトでの商品の詳細調査。 ・ソーシャルメディア上の口コミや評価の参照。 ・類似のイベントやポップアップの過去の成功事例や体験談のリサーチ。

意思決定決定:

・ ポップアップイベントの日程、場所、参加ブランド(今回の場合はkawaii mela)の確認。 ・イベントの公式ページやソーシャルメディアでの情報収集。 ・ イベントへの参加意向を友人や家族と共有。→Twitterでのツイート

購入・参加:

・ ポップアップイベントに訪問。 ・ お気に入りの商品を試着や詳細確認。 ・ 購入決定と購入手続きの実施。

検証: ・購入した商品の使用や実際の着用体験。 ・ソーシャルメディアでのシェアやフィードバック。→Twitterハッシュタグをつけた投稿 ・イベントの体験を友人や家族と共有。→UGC生成

④Twitterで顧客体験をパーソナライズする

マーケティングが徐々にデジタル化している中、ブランドはパーソナライゼーションの機会を取り入れる必要があります。冒頭で述べたように、「元はブランドオーナーが好きなものをファンのみんなと分かち合いたかった」という「共通意識」と「オーディエンスとの交流」を盾に成功したブランドは、元AKB48の小嶋陽菜さんのブランドの事例でも紹介されています。

統計によると、パーソナライズされた体験を提供された顧客の85%が購入する可能性が高くなります。これこそがkawaii melaの集客率の高さ、「ポップアップが終わった後もファンを掴み続ける、人の記憶に残り続ける」マーケティングを全面的に取り入れています。

なぜTwitter?

普通、アパレルを商品とするブランドの集客といえばInstagramが予想されますが、kawaii melaは完全にTwitter一本に注力するチャネルを絞ったそうです。 TwitterがInstaramに勝った理由は?Ricacoさんのソーシャルに関する考察は以下のとおりです。

オーディエンスの配置: インドのエンタメ業界、特に映画や音楽のファンや有名人、評論家やインフルエンサーたちがTwitterをアクティブに利用しています。話題の映画の情報収集など「文化圏」はTwitterであると言えます。このため、kawaii melaがターゲットとするオーディエンスがTwitter上に集まっている可能性が高いと踏んだのです。

情報発信の速度: Twitterはリアルタイム性が高く、短い文字数で手軽に情報を発信・共有することができます。これにより、新商品のリリースや特別なキャンペーン、ポップアップ開催中のアップデートなどを迅速に伝えることができます。

例:「お店の混雑具合」「商品の品揃え、売り切れ情報のアップデート」

インタラクティブなコミュニケーション: Twitterはユーザー間の対話や意見交換がしやすいプラットフォームです。kawaii melaは、この特性を活かして、顧客との直接的なコミュニケーションを深めることができました。

ハッシュタグを利用したトレンド創出: Twitterのハッシュタグ機能を利用することで、ブランドや商品に関連するトピックをトレンド化させ、広範囲のオーディエンスに露出するチャンスを増やすことができると見込まれたそうです。

1. タイムリーな情報発信:

新商品のリリースやポップアップイベントの情報は、リアルタイムでTwitterのフォロワーに伝えられます。これにより、顧客は常に最新情報を入手し、ブランドへの関心を持続できます。

3. インタラクティブなエンゲージメント:

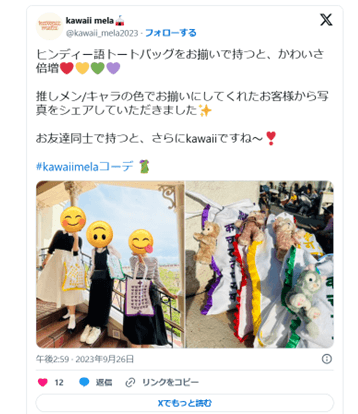

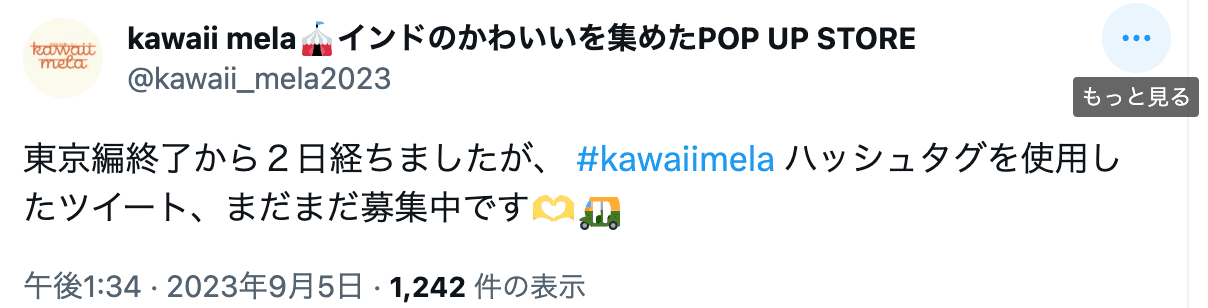

kawaii melaは、Twitter投票の設置やリツイートキャンペーン、ハッシュタグを使用した投稿など、フォロワーとのインタラクションを活発に行っています。

それはポップアップ開催前(お店への訪問の意思表示をするオーディエンスのポジティブな煽り)〜開催中(商品を使ったコーディネートの募集)〜開催後もハッシュタグを使ったUGCの呼びかけをしています。

4. パーソナライズされた顧客体験:

フォロワーの反応や興味に応じて、個別のメッセージでの対応や推奨商品を紹介することで、一人ひとりの顧客に合わせた体験を提供しています。

【インド映画を観に行きたい人の体験を向上させるetc..】

下のツイート以外にも、憧れのボリウッド女優の着用ドレスと類似する商品を使ったコーディネートの紹介なども行っています。

5.データに基づく最適化:

Twitterのアナリティクス機能やStatusbrewのような高機能ソーシャルメディアアナリティクスツールを利用して、どの投稿が良い反応を得ているのか、どの時間帯に投稿するとエンゲージメントが高まるのかなどを分析し、戦略を逐次最適化しています。

6. ファンコミュニティの育成:

kawaii melaは、特定の対象(インドのエンタメや特定の地域、文化)を中心としたコミュニティに気づいてもらえるようなファン層を獲得したことが大きいでしょう。すでに「インドのエンタメ」というコミュニティの中に所属するオーディエンスの口コミや投稿のシェアによって、新しい顧客層へのアプローチが広がったと言えます。

7. 限定オファーやプロモーション:

Twitterのフォロワー限定の特典や割引、先行販売情報などを提供することで、フォロワーのロイヤルティを醸成し、購入意欲を刺激もしています。

kawaii melaの成功は、Twitterの機能を最大限に活用し、顧客との継続的な関係を築くことに注力した結果でしょう。ブランドと顧客の間のギャップを埋め、最高のCXを提供することで、Twitter上だけでの集客とファン化を実現しています。

⑤CX(ポップアップ店舗およびソーシャル)の効果測定システムを設定する

正確な基準点がないと、「ソーシャルが起因の成功」は計りにくいことは言わずもがなですが、ソーシャル含む指標は分析しユーザーの消費行動を理解するために最も重要です。

melaのようなブランドは顧客体験のKPIを簡単に定義できるのです。

店舗でのCX(カスタマーエクスペリエンス)KPI:

・平均顧客の買物時間 ・店舗ごとの平均収益 ・店舗内での商品探しの平均時間 ・行列での待ち時間 ・NPS(ネットプロモータースコア)

オンラインストアでのCX KPI例:

・カート放棄率 ・顧客生涯価値 ・平均注文価値 *CSAT(顧客満足度) *CES(顧客努力スコア) *NPS(ネットプロモータースコア) *コンバージョン率

ソーシャルメディア上でのCX(Customer Experience:顧客体験)を計測するためのKPIを以下に紹介します:

エンゲージメントKPI:

いいね数: 投稿やコンテンツへの反響を測る基本的な指標。

コメント数: 顧客の関与度を示す。

シェア・リツイート数: コンテンツの拡散度合いを示す。

総エンゲージメント数: いいね、コメント、シェアの合計数。

エンゲージメント率: エンゲージメントの総数をフォロワー数またはインプレッション数で割ったもの。

アクセスKPI:

プロフィール訪問数: あなたのプロフィールページへの訪問回数。

リンククリック数: 投稿に添付されたリンクのクリック数。

ページビュー: ビジネスプロフィールやランディングページの閲覧数。

フォロワー関連KPI:

新規フォロワー数: 一定期間内に増加したフォロワーの数。

フォロワー増減率: 前の期間と比較してフォロワーがどれだけ増減したか。

フォロワーのデモグラフィック情報: 年齢、性別、地域などのフォロワーデータ。

コンテンツ配信KPI:

インプレッション数: コンテンツが表示された回数。

リーチ数: コンテンツが届いたユニークなアカウント数。

動画の再生回数: 動画コンテンツが再生された回数。

動画の視聴完了率: 動画を最後まで視聴したユーザーの割合。

コンバージョンKPI:

コンバージョン率: ソーシャルメディア経由で実際に製品を購入したり、サービスを利用したりしたユーザーの割合。

コストパーコンバージョン: 一つのコンバージョンを達成するための広告費。

ポップアップと一言で言っても、その裏には弛まぬ主催者たちのマーケティング努力が垣間見えます。そこから学ぶ面白さはマーケターの皆様にとっても共感いただけると思います。

ポップアップは短期決戦であるため、ソーシャル上の作り込みが非常に重要となります。こちらの記事が集客や販売促進の参考になれば幸いです。