今まで情報収集といえば、マスメディアを通して収集するのが方法が一般的でしたが、2000年からインターネットを通して情報を収集することが当たり前となってきました。

今では、ほぼ全ての方の手にインターネットがある時代ですが、これを通して消費者の購買行動にどのような変化があるでしょうか。このブログでは、ソーシャルメディアが与える消費者購買行動への影響を考えていきましょう。

日本のソーシャルメディア利用率

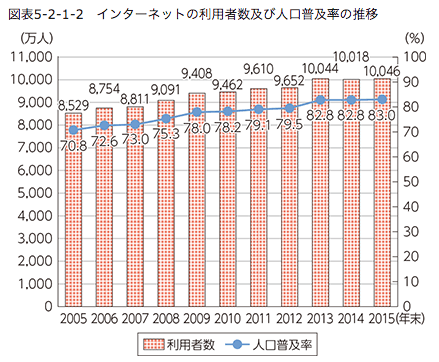

まずはじめに、ソーシャルメディアの根源となるインターネットの普及率を確認してみましょう。

参考:総務省「通信利用動向調査」

データが少し古いのですが、2015年末時点で人口普及率が83パーセントとかなり高いことが伺えます。

今や、インターネットがなければ生活できない方がほとんどなのではないでしょうか?

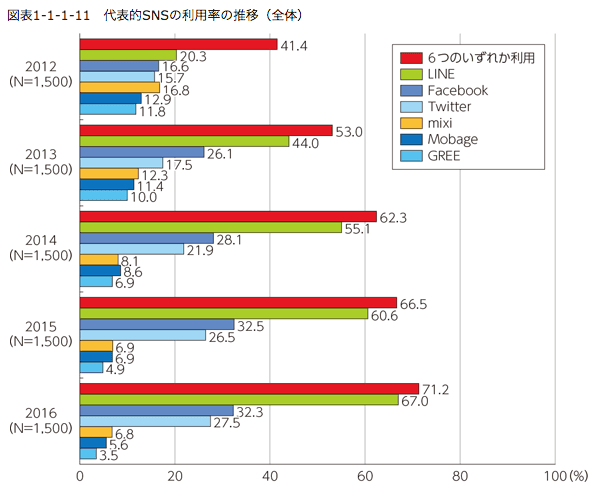

このインターネットの普及に伴い利用者が増えてきたのが 「ソーシャルメディア」 です。

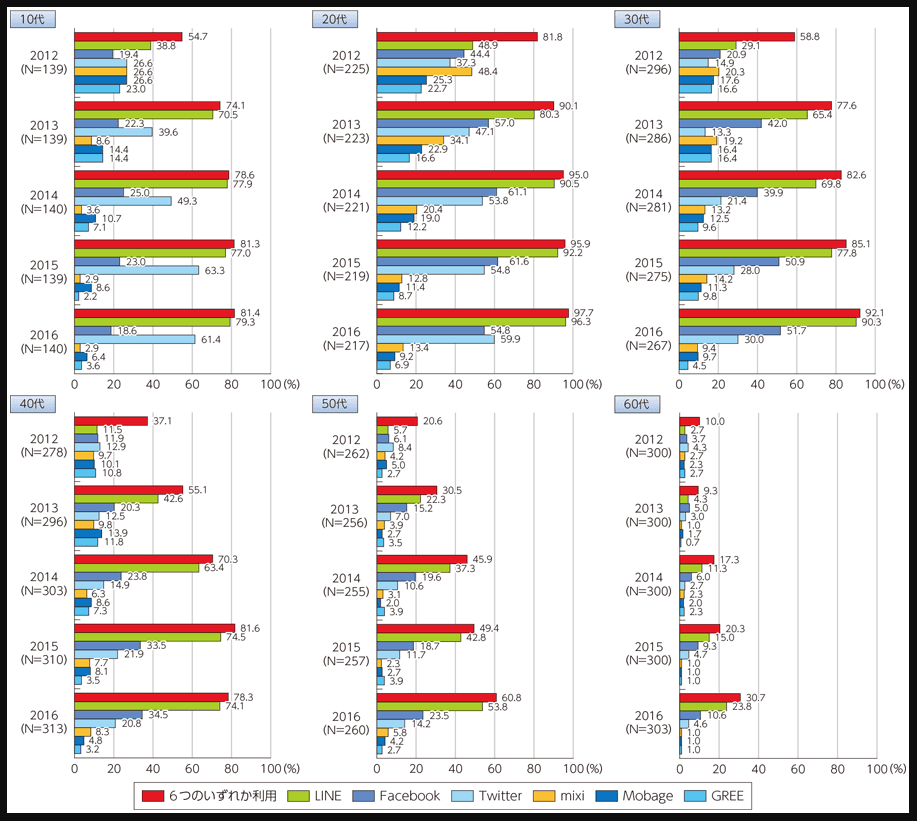

年代別

グラフを見てわかる通り、10〜30代のSNS利用率がとても高いことがわかります。40代以降は減少しています。

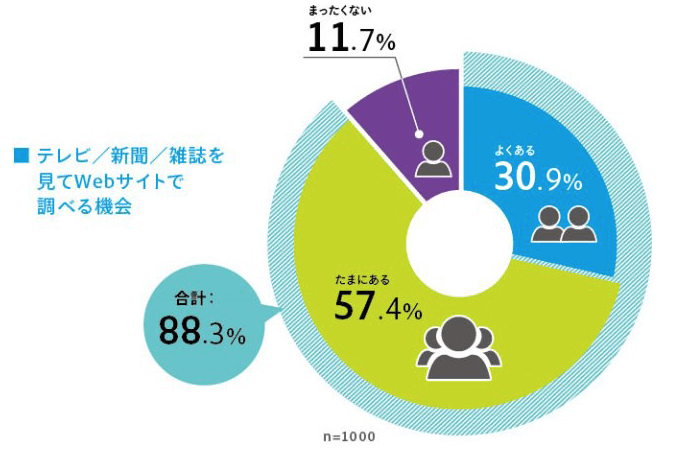

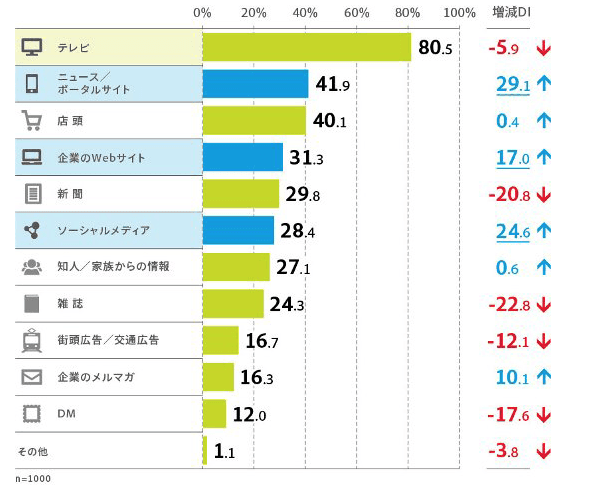

また、消費者に商品認知のきっかけとなっているメディアを複数回答で尋ねると、「テレビ」という回答が80.5%だった反面、デジタルメディアである 「ニュースサイト/ポータルサイト」(41.9%)、「企業のWebサイト」(31.3%)、「ソーシャルメディア」(28.4%)も大きな影響力を持っていることが判明しました。(ADOBE参照)

今までの購買行動に変化が訪れてきたのが手に取るようにわかります。

マスメディア時代は、新聞や雑誌、ラジオ、テレビに加え、屋外交通広告やチラシ、店頭媒体 など利用し、発信者のメッセージを視聴者に届けるという構造でした。 そのため、従来のマー ケティングでは消費者の口コミの影響をふまえ、商品を影響力のある個人、いわゆるオピニオン・ リーダーやインフルエンサーにいかに取り上げてもらうかが重要とされていましたが、インターネットの普及や拡大によって視聴者は主体的かつ容易に情報を検索、共有、発信することができ るようになリました。

また、ソーシャルメディアの出現によって友人や知人などとつながりやすくな り、人びとは「人と人とのつながり」という古くからあった関係性に戻ろうとしているように見受けられます。

ソーシャ ルメディアによって個々に動いていた影響力のある個人が容易につながるようになり、これまでは関与しなかった人もつながるようになってきています。(Youtuberなど)

イギリス在住CAさんのCHIAKIさん

母でもあるマリリンさん

購買意思評定後の自分 と身近な関係他者からの共感は、自分のことをよく知っている友人や知人からの共感が消費者の行動に重みづけをしてくれるため、購買後の満足感を高めると考えられています。

また、「消費することが社会の役に立つ」と思われる向社会的規範に基づく消費者行動では、関係他者からの共感は行動に重みづけをしてくれるだけでなく、購買意思決定の妥当性を証明してくれるため、再購買の意思を高めることが推測されました。

これに対し、「消費することが社会的に望ましい」と思われる消費規範に基づく消費者行動では、直接的な関係のない一般他者からの共感は自分以外の多くの消費者も同じ態度や行動であると示し、「皆が知っているらしい」という世評感や「皆が買っているらしい」という売れ行き感に従った規範的行動であることを証明してくれるため、再購買の意思を高めると考えられました。

これらの結果より、ソーシャルメディアにおける共感が購買行動や満足感に影響することが明らかになりました。< 一部修正>

フォトジェニック消費

Instagram用の写真撮影

それでは、ソーシャルメディアが購買行動や満足感に影響することを踏まえた上で、どのようなコンテンツを通してこの購買行動が発生するのかを確認してみましょう。

「フォトジェニック消費」を聞いたことはありますか?

今話題の、Instagramで写真を素敵に撮る「インスタ映え」と大変よく関連しています。

用途に合わせてSNSを使い分ける 20代女性は、Facebookは「冠婚葬祭メディア」、Instagramは「セルフブランディングメディア」、Twitterは「本音デトックスメディア」といったように、ソーシャルメディアを用途に応じて使い分けている。 彼女たちがここまでこだわってSNSを使うのは、中学生の頃からSNSを使ってコミュニケーションしてきた世代であることが背景にある。いわゆるソーシャルネイティブ世代だ。本音を言う場所は、日記ではないのだ。また、日本人独特の「タテマエ」文化(本音を直接的に言わない文化)も、SNS利用を後押ししているのだろう。 <参照>

こちらの記事を見つけた時、確かにと思わずうなずいてしまいましたw

筆者自身の周りを見ても「インスタ映え」を求めて写真を撮っているユーザーがほとんどです。 また、そういうユーザーに限りInstagramのタイムラインは、ブランド品や化粧品、素敵なご飯のオンパレード。

余談ですが、筆者は友人と現地合流でベトナム旅行へ行ったのですが、有名なビーチへ着いた時、日本からわざわざ持ってきた写真フレームと造花、そしてインスタ映えのためだけに買ってきた浮き輪に水着を見た瞬間にSNSは怖いと思ってしまいました。 楽しむのではなく、Instagramでリア充をアピールすることに正直疲れを感じています。

日本でも本格化するインスタ対応

2年前に、日本で初めてインスタグラム専業のPRに特化したコンサルティング会社「タグピク株式会社」を創業した泉健太会長は、こう話す。 「以前、アメリカを出張で訪れた際、インスタグラムの生活への浸透度合いに驚いたんです。飲食店をはじめ、ファッションブランドなども、軒並みインスタグラムをマーケティング手法として活用している状況でした。その様子を間近に見て、“これは日本でも確実に来る”と確信し、帰国して間もなくインスタグラムに特化した会社で勝負しようと起業を決意しました」

しかし、当初はまだ日本国内でのインスタグラムへの馴染みは薄く、インスタマーケティングの営業で出向いた先で「インスタグラムとは」 「#ハッシュタグとは」 など初歩的な説明からしなければいけないことも少なくなかったという。それが、去年暮れ辺りから急速な伸びを実感しているといい、その証拠にタグピクの顧客数は、ファッションやコスメブランドなど大手ブランド企業にまで広がりを見せている。

さらに、日本と東南アジアに3000名超ものインフルエンサーを抱え、様々な商品やサービスの魅力拡散を後押ししているという。泉氏は 「今、日本ではワカモノを中心に、インスタの写真を撮るために出かけるといったような現象が加速している。インスタが消費を誘発する要因になっており、ライフスタイルさえも変化させつつある」 と話す。 しかし、まだ海外に比べると、飲食店などにおけるマーケティング手法としての活用は遅れており、今後の需要の伸びしろは充分にあると、さらに期待を寄せている。

全世界では、月間アクティブ利用者数が8億人を突破したことが発表されている。 また、去年は世界で総額5億7000万ドル(約635億円)がインスタグラムでのインフルエンサーマーケティングに費やされたという調査結果もある。

日本国内では3日、15年時点で810万人だった月間アクティブユーザー数が、遂に2000万人を突破。去年末から25%増と大きくその数を伸ばしている。まさに「インスタ沸騰元年」を迎えたとも言える日本。今後は、若い女性だけでなく男性や、より高年齢層へ裾野の広がりが予測されているというが、果たして―。

今後のソーシャルメディア投稿が与える消費者への影響

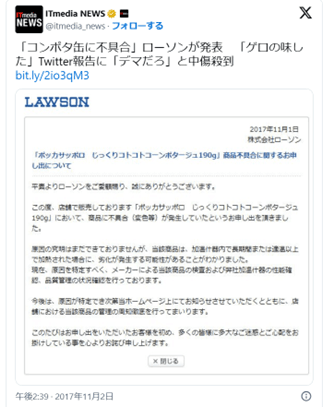

最近、目に新しい投稿は、コーンポタージュスープの中身が腐っていたと言う投稿かと思います。

このツイートを受けてローソン側は謝罪に応じました。

ソーシャルメディアは影響力が強いので、一度ユーザーから情報が流れると良い意味で広がる反面、悪い方にも広がりやすいです。

ソーシャルメディアで働く私たちもツイートや投稿などはぜひ気をつけたいところですね。